隨著台灣都市化的發展,地下建築物的應用越來越廣泛,例如停車場、商場到捷運站,地下空間成為現代城市中不可或缺的一部分。然而,地下建築物也伴隨著許多挑戰,尤其是火災安全問題。由於地下空間空氣流通差、排氣不順,一旦發生火災,容易產生悶燒現象。同時,逃生動線複雜且空間狹小的特性,加劇了疏散的困難。因此,針對地下建築物的火災風險,內政部國土管理署在建築技術規則中,特別針對地下建築物之樓設立相關防火規範,尤其是第三章第203條,為這些空間的防火設計提供了清晰的指導原則。

內政部國土管理署建築技術規則

第三章 地下建築物 第203條

超過一層之地下建築物,其樓梯、昇降機道、管道及其他類似部分,與其他部分之間,應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備予以區劃分隔。樓梯、昇降機道裝設之防火設備並應具有遮煙性能。管道間之維修門應具有一小時以上防火時效及遮煙性能。

法規來源:全國法規資料庫

用途區劃

根據規定,超過一層的地下建築物,其樓梯、昇降機道、管道及其他類似部分,與其他空間之間,必須設置具備一小時以上防火時效的牆壁、防火門窗等防火設備。此外,樓梯和昇降機道的防火設施還需具備遮煙功能,以防止濃煙蔓延至逃生路徑,確保人員的安全撤離。而在管道間的維修門設計中,也要求具備一小時以上的防火時效及遮煙性能,確保建築的防火分隔完整性。

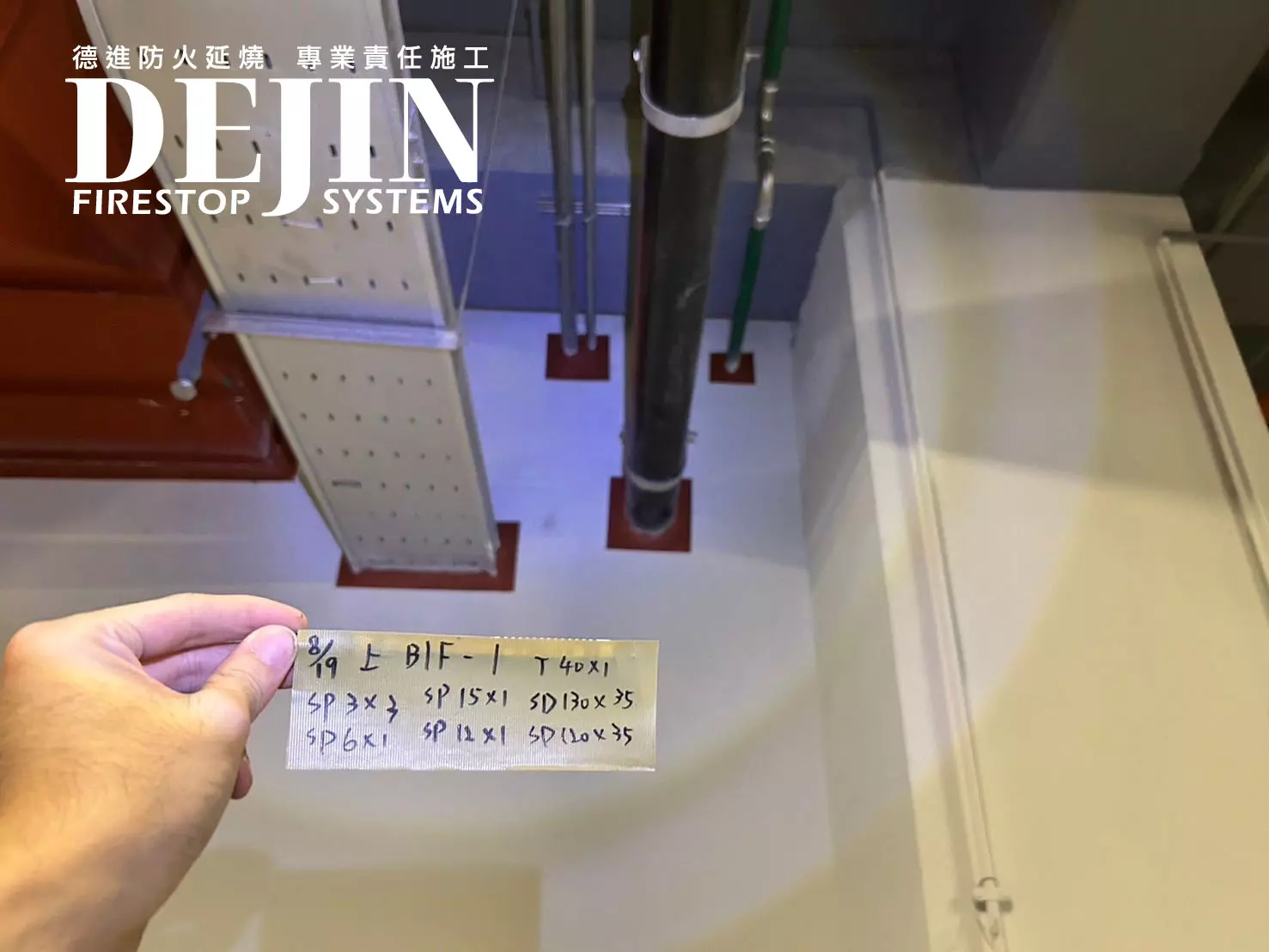

這些規範並非孤立存在,而是與防火填塞的應用緊密結合。防火填塞在整體防火區劃中扮演關鍵角色,因為火災中火焰與濃煙往往通過建築內部的微小縫隙迅速傳播。例如,管道與牆體交界處的開口,若未妥善填塞,濃煙和火勢可能快速穿透至其他區域,直接威脅建築的整體安全性。

以地下停車場為例,這些空間的設計通常需要考慮車輛的進出便利性,因此管線分布往往較為複雜,建築內部的開口數量也相對較多。火災發生時,若這些開口未進行妥善的防火填塞,火勢和濃煙將輕易地透過這些薄弱點迅速擴散到其他樓層或區域,對人員與財產造成極大的危害。類似地,捷運站等人流密集的公共空間,除了需要確保結構的防火安全外,還需特別關注逃生路徑的保護。防火填塞的目的就在於阻止火勢和濃煙侵入緊急出口及候車區域,確保乘客能在最短時間內安全撤離。

以地下停車場為例,這些空間的設計通常需要考慮車輛的進出便利性,因此管線分布往往較為複雜,建築內部的開口數量也相對較多。火災發生時,若這些開口未進行妥善的防火填塞,火勢和濃煙將輕易地透過這些薄弱點迅速擴散到其他樓層或區域,對人員與財產造成極大的危害。類似地,捷運站等人流密集的公共空間,除了需要確保結構的防火安全外,還需特別關注逃生路徑的保護。防火填塞的目的就在於阻止火勢和濃煙侵入緊急出口及候車區域,確保乘客能在最短時間內安全撤離。

防火填塞的重要性不僅限於火災發生時的保護,平日的安全維護也極為重要。地下建築物的管線經常需要維修或增設,如果未能妥善處理施工開口,這些新增的縫隙可能成為火災中的安全隱患。妥善的防火填塞能確保這些開口在火災情境下仍具備防火性能,進一步提升整體建築的安全性。

此外,實際的火災案例也證明,完善的防火填塞措施能有效延緩火勢和濃煙的蔓延,為建築內的人員爭取寶貴的逃生時間。例如,在某些地下建築之樓火災中,由於防火填塞到位,濃煙未能快速進入疏散通道,使得建築內的使用者能夠安全撤離,同時也降低了建築的災後修復成本。因此,防火填塞不僅是建築設計的一部分,更是安全策略的核心。

要讓這些法規和設計落實到位,施工單位與業主的合作是關鍵。施工單位需要具備專業的知識與技術,確保每個細節都能按照規範執行,特別是在管道、維修門等關鍵區域的防火填塞。同時,業主也應了解防火填塞對建築安全的重要性,將其視為必要的投資,而非額外的成本負擔。透過定期的檢測與維護,確保防火填塞的功能不會隨時間或使用而劣化,進一步鞏固建築的防火能力。

政府相關單位則需加強對建築施工的稽查,確保施工單位嚴格遵守規範,並對違規行為進行有效處罰。同時,透過宣導與教育,提升大眾對防火填塞及防火區劃重要性的認識,進一步推動整體社會對火災安全的重視。

總體來看,地下建築物的防火安全離不開完善的防火區劃與防火填塞措施。從法規的制定到實際的應用,這些措施共同構築了保護人員生命與財產安全的重要防線。